ご挨拶

経済学部のミッションとは

松山大学経済学部は、100年の伝統を誇る松山大学の中でも歴史は古く、1962年に当時の商経学部を発展させて生まれた学部です。それ以来、松山大学の中心学部の一つとして存在し続けてきました。

さて、「経済学」と聞いても多くの人にとってはイメージがしにくいかもしれません。「経済」というからには、なにか「会社とかお金の話をするところ」と思っている人も、高校で学ぶ「政治経済」の内容を思い浮かべる人も多いでしょう。

多くの人が思っているであろう内容とすこし違っていて、経済学では「どうやってもうけを出すか?」などの「How」を学ぶというよりは、「どうして『もうけ』が発生するか?」といった「Why」を中心とした学問です。誤解を恐れずに例えると、「工学」が実際に何かを組み立てる方法を学ぶのに対して「数学・物理」がより一般的な「法則」を理解しようとすることに似ています。経済学は社会を貫いている「法則」を探るための学問といってもさほど間違いではないでしょう。

このような学問は「基礎」→「応用」の流れが比較的ハッキリしていて、数学が加減乗除から順番に学んでいかなければ微分方程式が解けないように、経済学では基礎的な「ミクロ経済学・マクロ経済学」の知識を学んでいないと、例えば「金融・財政政策の効果」は理解できません。そこで、経済学部のカリキュラムでは入学してから卒業までの4年間に順番に基礎から応用への流れを重視した編成となっています。1年次に基礎的な知識を学び、2年次、3年次と進むごとに応用的な科目が増えていきます。

また、「経済学」とひとことでいってもその中には様々な分野があります。経済学部のカリキュラムは、ディプロマポリシーに対応した形で「群」をおき、専門科目については「系」としてそれらの分野を学ぶように構成されています。経済学部ではこうした「群・系」を順次履修することによってディプロマポリシーの掲げている能力が身につくような履修制度を用意しています。

カリキュラムは常に点検し、改善していかなければ社会の変化に対応できる人材養成の役割を果たすことができません。今年は前回のカリキュラム改訂から6年目に当たっていますので、時代の要請に対応するため、例えば「情報処理能力」を身につける科目を増やすなどの改訂が必要になるかどうかの検討を開始します。また、履修制度そのものについても、例えば「キャップ制」や「完全セメスター制」についても検討していく予定になっています。

このように、経済学部では学生さん達が卒業する際に、社会から「能力が身についている」と評価され、学生さん自身も「能力が伸びた」と実感できるような仕組みを用意し、それを常に点検・改善していきます。

経済学部長 安田 俊一

学科の概要

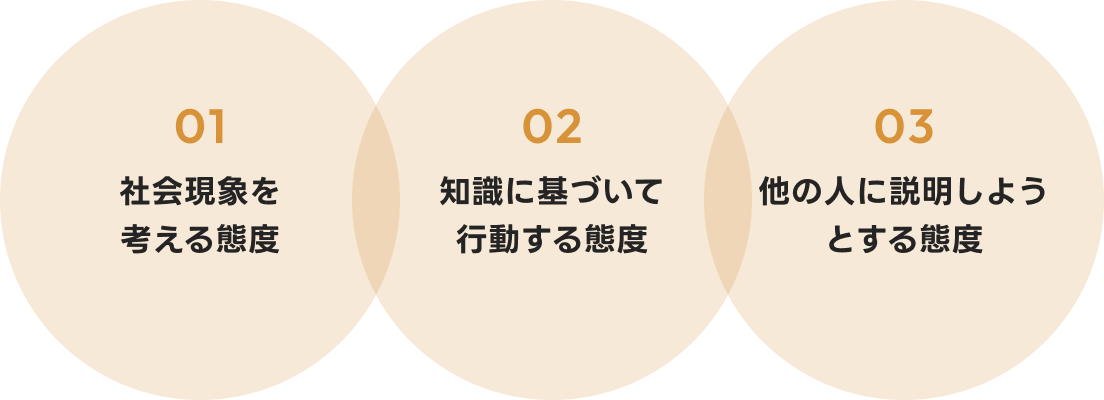

松山大学には「真実・実用・忠実」の「校訓『三実』」があります。経済学部での学びを通して「三実」の態度を身につけます。

身に付けられる3つの態度

01 社会現象を考える態度

「真実」:経済学の基本的な知識を使って、社会現象を考える態度。生活の中で出会う問題について、経済学の知識を手がかりとして、あらたな知見を積極的に求める態度。

02 知識に基づいて行動する態度

「実用」:消費者として、経済学の知識に基づいて行動する態度。社会人として、自分が属する組織(会社・共同体・地域) の置かれた状況を経済全体の中で理解しようとする態度。利用可能な情報を科学的な方法で整理し、その意味を考える態度。

03 他の人に説明しようとする態度

「忠実」:経済学の知識を通して理解した事象を、わかりやすく他の人に説明しようとする態度。経済学の知識を使って、社会的な活動にみずから進んで協力しようとする態度。